自主招生到底需要竞赛成绩吗

一些搞竞赛的学生和家长,时常会发出这样的感慨:

“搞竞赛,真的太苦了。”

“搞竞赛的风险太大了。”

“仰望大牛,差距太大。”

“竞赛弱省,别说集训队,金牌太难了。”

纵观竞赛发展的历史,从2012年底,清北举办的竞赛保送生考试结束了它的历史使命,2013届高三学生成为赶上政策利好的“末代保送生”。

到2014年,“省一加分+省队保送”的政策被彻底废止,进入国家集训队,国赛金牌签约清北,非强省强校必须走金秋营测试,验证水平,竞赛格局已发生重大变化。

因此,2014年前后入读高中的同学,都经历了一段非常迷茫的时期,搞不搞竞赛,搞到什么程度,自主招生到底需要竞赛成绩吗?他们忍受着政策变动的阵痛。

竞赛政策的变革不仅直接影响着竞赛生的切身利益,也影响着学校的道路选择。政策变动之后,有些学校没有把握住方向,放弃了竞赛,三年后,直接从名校跌落为普通学校,比如蜀中某名校,从三大公立学校,到几乎没有清北顶尖学生,也就3年时间。

与此同时,与收紧的竞赛政策相对的,是扩张的省一人数——各省市的省一等奖、省二等奖的人数逐年扩张。就拿福建省来说,其物理竞赛省一等奖的人数,由2013年的28人,扩张到了2017年的42人。而江苏省甚至开始给学生颁发有“假省一”之称的“江苏省省一等奖”。

面对扩张的省一人数和收紧的竞赛政策,以清华北大为代表的顶尖高校,通过举办金秋营、暑期营、生科营、工科营等一系列以竞赛生为招生对象的竞赛营,通过自主选拔的方式,层层筛选、优中取优,以提前签约的方式向优秀的竞赛生抛出橄榄枝。

政策,到2018年,其实已经明了。讲直白些,就是竞赛要因人而异地搞。

没有足够的实力,就把握综合成绩去,竞赛要留给那些有学科兴趣,能搞得深入的同学搞。禁止初中大范围搞竞赛,和高中升学挂钩也是一个道理。

不能初中大范围竞赛,但是没禁初中顶尖学生,大范围学高中内容吧?这就是让没有足够兴趣,但是又综合突出的同学好好搞综合。

一些家长说的其实没有错:真正的搞竞赛,不为清北,那搞什么?

面对这样的政策,同学们要问的是以下两个问题:

竞赛要学到什么程度,才能得到实质的优惠?

为了达到这个程度,我该如何去准备?

◆ ◆ ◆

竞赛真的越来越难了吗?

竞赛政策不断收紧,有人要问,这样的竞赛格局是不是意味着竞赛越来越难了?

竞赛真的越来越难了吗?

回顾之前在《竞赛生态分析》一文中分析的竞赛生的名校之路,我们便能找到答案:竞赛政策的变革,实际上,优惠的范围窄了,但是在这个小范围内,给竞赛生带来的实质性优惠幅度更大了。

一个竞赛生如果自身具备足够的实力,在当下的体系下,很难出现多次失误。

我们来看看一个竞赛生的竞赛经历中,他们有多少次机会。

我们先把最常规的,大家都清楚的路径说明,即数学高联、物理复赛、化学国初时,进入省队,强省强校直接签约清北,其余同学在国赛时拿到金牌,则可直接签约清北,如果银牌铜牌,则可签约非清北的其余学校。

在省赛之前的暑假,清北会组织暑期竞赛营,给竞赛强手们一次提前签约的机会,竞赛强校会获得更多的参加名额,发挥优秀可以获得无条件的清北加分约,也有一些有条件约。

在省赛后,国赛前,清北会组织金秋营,给省一等奖以上的同学一次机会,这次金秋营,不但有可以拼单科竞赛的选择,还有拼综合的清华双基的选择,这给了竞赛可能只能达到省队,无金牌实力但是数理综合突出的同学另一次加分机会。

对于数学竞赛,今年开始还有北大清华组织的少年班。

对于各科竞赛,竞赛强校还有飞签的资格。

因此,比起改革前仅仅加10分、20分的竞赛政策,如今对于顶尖竞赛生,给出的签约动辄就是一本线、60分、40分、30分的优惠条件(后续还需通过自主招生将签约落实),搞竞赛带来的实际优惠实际上更大了。

但是,优惠大不代表范围大,高校举办的各种竞赛营均采用全国竞争的选拔方式,核心在于,你的竞赛实力在全国到底水平几何?

这里简单放个结论,简单解释,家长同学们自行理解。

如果想通过竞赛获得清北直接的属于竞赛的加分优惠,在最主要的数理化三科竞赛里,你的水平需要达到全国前200的实力水平。

这个前200,是个约数,大概就是金牌+竞赛夏令营+金秋营,把这些优惠中,重叠的部分去掉后的一个约数。

你明白你的竞赛要搞到什么程度了吗?

◆ ◆ ◆

弱省和强省的差距在哪里?

以2016年全国决赛的成绩来看,以金牌来衡量(即直接签约清北一本线),不同省份之间依然差距很大。

湖南、浙江、湖北依然属于绝对的竞赛强省,北京作为竞赛资源聚集地,顶尖学生实力强劲,四川已经列入榜单前列,成都七中、绵阳中学的一些科目的竞赛生,也可以拿到进省队,即签清北约的强省待遇。

竞赛强省之“强”,既体现在获奖人数上,也体现在政策优势上。

竞赛强省的国家决赛金牌获得者与集训队人数,在数量上相对于竞赛弱省来说,呈现压倒性的优势。上文数据可说明,此不再赘述。

竞赛强省之“强”更体现在政策上。也就是说,在竞赛强省,进入省队几乎必然能得到清北的签约降分。

而其他省份的考生,仅仅是进入省队不能得到与竞赛强省省队的同等优惠,是否能打通竞赛之路,仍然取决于能否取得金牌、能否在高校举办的竞赛营中取得签约、甚至能否在自主招生中斩获加分。

这就是文章开始,有些人的感叹“竞赛的风险,太大了!”,为什么大,因为比如在陕西,进入了省队,离金牌,还可能有一定的距离。几科竞赛国决时间不同,除了生物、信息,其余最早的也得10月底,晚的得12月,如果没拿到金牌,至少错过大半或全部一轮复习。

在金秋营中,一些两湖、浙江地区的省一,比一些省份的省队同学,水平还要高。如此一来,即使进了弱省省队,到头可能也只能签约复旦、上交,同学和家长难免自己嘀咕,那这样,还不如去搞高考自主来得好。

强省弱省之间差距的根本原因是什么?

不同省份之间的差距真实存在,那造成这种差距的原因到底是什么呢?

有的人认为是师资水平的差距,其实并不是。

这个问题,是很多弱省学校管理层的严重误区。他们总认为,是因为学校没有足够水平的竞赛教练,没法去给学生教授竞赛内容的课程。

但是实际上,国内有强大竞赛团队的学校有几所呢?除了乐成公立,每年高薪挖顶级竞赛教练以外,即使北京,也是背靠北大和北大校友,借助周边资源而非学校自有团队。

和湖南某顶级竞赛学校某竞赛教练的交流,他坦言,对于竞赛的学生,作为教练,他能教授的东西很少。

教练能做的,基本上就是,高考内容快速且扎实地铺过去,一些竞赛入门的讲一讲后,就转型为“管理型教练”,管理学生的学习进度、安排学生的外出上课、组织多轮次测试互评等等。

所谓安排学生外出上课,就是各种竞赛中介机构,在每个假期都会聘请大学教授、集训队教练、竞赛命题人开办集训和讲座。竞赛教练要做的就是,打听好,哪里的师资更到位,效果更好,然后会组织学生去听课。

所以,在这个层面,师资都是公开的,强弱省也没有显著的差异。

是弱省不如强省重视吗?

有一定影响,但也非决定性因素。同样是上名校、拿加分,在新政策不断普及的情况下,全国各大高中不能说不重视竞赛,都很重视,起步也都挺早,但是弱省学校总会觉得,搞出金牌这件事,有点力不从心。

但是,根本原因是什么呢?

◆ ◆ ◆

造成差距的根本原因

造成强省和弱省之间差距的根源,在于学生的培养方式存在差异。

更进一步说,弱省的竞赛生缺乏完善成熟的规划。

以下这几种情况是否就存在在你的身边呢?

A同学:我已经高一下学期/高一暑假/高二上学期/高二寒假/(还能更晚吗...),搞竞赛来不来得及?

B同学:寒假/暑假/小长假来了,我想出去上点竞赛课,之前都没基础,能不能给我推荐一下?

C同学:我(不小心)过了生物竞赛初赛,之前没搞过竞赛,想突击一下,我该看什么书?

如此的迷茫而缺乏规划,在竞赛强省是难以想象的。

以湖南长沙竞赛生的竞赛规划为例:

初中三年,保持相对优异的成绩,同时在直升考试(澄池杯/攀登杯/新苗杯等)当中取得优异的成绩。初三直升高中本部,不必参加中考,且能够进入竞赛班。

早在初三的3月,一部分顶尖的直升学生,就由高中本部竞赛教练给学生教授高中学科知识,在进入高一前,打下相对扎实的高中学科基础。

可以说, 在强省搞竞赛,单科高一上学期期中考试前,必须结束高考内容。这部分内容,由学校竞赛教练进行,一边扎实基础,一边微微拓展。

高考内容结束后,大面积竞赛知识的学习开始,并逐步加深难度,构建竞赛的知识体系。一些学科,在高二参加一次竞赛考试,取得初步的竞赛成绩,判断是否能够继续搞下去。

在这个阶段,学校会混合本地大学教授,以及进入集训队保送的学长,构建一套合理的体系。有内容讲授,也有刷题引导和答疑。

在完备了竞赛体系之后,这部分竞赛生开始外出征途,开始追着大学教授、国家集训队教练的集训和命题人上课。这些课程,往往都是几百人,谁能吸收这些课程的精华,至此已不言而喻。

直白地说,有些人是去听课的,有些人是去抄笔记的。

◆ ◆ ◆

竞赛的三阶段培养体系

在此部分,我们将立足于竞赛强省与弱省之间存在的差距及造成彼此差距的根源,探讨培养竞赛生的合理方法。

竞赛生提前起步,有时候真的谈不上拔苗助长,因为国内的中考,真的没有什么意思,提前对自己感兴趣的学科,挖得深入一些,没什么不可。大部分的竞赛生,其实都挺怀念当年的竞赛生涯。

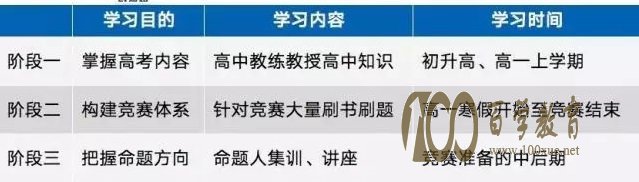

言归正传,如果按照学习目标划分,竞赛之路可以划分成三个阶段: 高中知识普及阶段、竞赛体系构建阶段、追随命题人讲座阶段。

第一阶段:高中知识普及阶段。

在这个阶段,在开始竞赛知识学习之前,首当其冲需要突破的就是高考课内的学科知识。

然而有些高中采取高考内容和竞赛内容同步推进的方式,却不得不面对课内进度拖累竞赛进度的问题,使得竞赛的学习迟迟不能推进,高考内容也学得不够扎实。这是不可取的。

单科高考内容的及早结束和巩固,是竞赛学习的必备基础。

第二阶段:竞赛体系构建阶段。

在这个阶段,竞赛生开始全面学习竞赛知识。

首先借助竞赛的入门书籍完成竞赛基础知识,在此之后通过大量的刷书刷题加深对竞赛的理解。这个阶段,大部分高中教练的工作重心逐步转向了组织测试、批改试卷、寻找题目、统筹资源。

一些有竞赛传统的学校,就会组织已经保送的竞赛学长,与低年级竞赛同学一起交流讨论,陪伴学生进行大量的刷题和与之配套的答疑。这时候,一些真正有竞赛水平的同学被筛选出来,冲击省队。

第三阶段:追随命题人讲座阶段。

在完成了竞赛体系构建的工作后,竞赛生们开始开始他们最为劳顿的一个阶段,就是奔赴各地,追随知名竞赛教练,跟着他们的全国巡讲,听他们专题性质的讲座。

这个阶段,竞赛教练基本的工作就是和各大中介机构联系,确定知名竞赛教练的排课情况,确定这个教练上课,然后组织学生前往集训。

第三阶段的集训和讲座,在竞赛准备的中后期就需要根据放假情况穿插进行。但如果没有扎实的竞赛功底,在这样动辄百人的大课上,真正能够吸收的内容非常有限。

三阶段中持续时间最长的,毫无疑问是第二阶段的大量刷书刷题,这也是竞赛生真正意义上学习竞赛的关键时期。

在后续的复赛/联赛、全国决赛中,一个学生能走多远,很大程度上取决于第二阶段的学习成果。而强省和弱省的差距,大牛和普通学生之间的差距,也在第二阶段拉开。

◆ ◆ ◆

总结:竞赛强省强在何处?

到了这里,我们便有足够的理由来回答竞赛强省之“强”的根源所在。

一样的竞赛教材、水平相差无几的竞赛教练、谁都能去听的命题人集训,并非导致差距的核心因素。

问题在于,很多没有竞赛传统的学校,很多不了解竞赛体系的学生,缺乏成熟的规划。

在该普及高中内容的时候,盲目进行竞赛内容的拓展。

在该大量刷书刷题的时候,以为命题人集训能够让自己“速成”。

在参加命题人集训的时候,又因为水平不够而收获寥寥。

而在竞赛强省强校,有着持续时间更长的第二阶段,也有对规划更加清晰明了的竞赛教练,使得学生能够沉下心来进行大量的刷书刷题,一步一个脚印地提升自己的竞赛水平,最终参加过命题人讲座后,才能厚积薄发。

所以,在本文最后,总结如下:

1 . 本文如题,探讨强弱省份之间竞赛生的差距的成因,并抛出竞赛生培养的三阶段理论,供学校、老师、家长和同学们参考。

2 . 本文所指竞赛三阶段培养,总结来说,就是:

单科兴趣科目高考内容的较早且扎实的普及;

高吸收度的竞赛体系构建;

高质量竞赛体系构建后的教练专题讲座跟踪。

3 . 其中,第三阶段必不可少,把握方向,但是真正的差别,在于学校是否能够构建有效且高吸收度的竞赛培养第二阶段。

4 . 当然,在关键的第二阶段,学校往往要解决学生和家长的担忧,是否能够让学生更有把握地搞出竞赛成绩,是否了解自主招生等政策,一旦走不出竞赛,也能在自主招生上寻得一席之地等等,是否设置了合理的制度约束学生的课内成绩等等,都是学校层面要解决的问题。

以上为本文的探讨成果,期待更多的交流。

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢