我国博士生招生方式改革探析

作者:李增森,丁兆君等

博士生教育是国家培养创新型高层次人才的重要途径,招生选拔是博士生教育的起点,关系着博士生教育质量的高低。改革开放以来,我国博士生招生选拔方式经过不断改革发展,已初步形成较为有效的选拔模式,文章借助历史—实践—理论的分析框架,通过分析博士生招生方式改革发展的历史逻辑、服务国家经济社会发展的实践逻辑、实现人才有效选拔的理论逻辑,指出“去笔试化”已成为博士生招生方式改革的发展趋势,有助于国家创新型人才的有效选拔。

关键词:研究生教育;博士生招生;招生改革

作为人才培养的zui高阶段,博士生教育是创新型人才培养的重点,博士生招生作为博士生培养的起点,直接关系着质量的高低。随着我国高等教育的改革发展,博士生招生选拔方式也经历了一个改革发展历程,从最初的普通招考,到后来实行提前攻博、硕博连读和直接攻博,博士生招生选拔方式也在不断探索。随着教育部、国家发展改革委、财政部印发的《关于深化研究生教育改革的意见》提出要完善招生选拔办法、建立博士研究生选拔的“申请—审核”机制,“申请—审核”招生形式已逐渐成为博士生选拔的主要方式。相应地,统一考试形式在博士生招生中的比重越来越小,甚至部分高校已经取消了统一入学考试选拔,本文将博士生招生的这种发展趋势称之为博士生招生的“去笔试化”。本文将借助历史逻辑、实践逻辑和理论逻辑的分析框架,对我国博士生招生方式改革进行分析,进而提出博士生招生方式改革的意见建议,以期助益我国研究生教育的改革发展。

一、科学招考:

博士生招生方式改革的历史逻辑

博士生招生是研究生教育的重要组成部分,因此,无论是博士生招生的选拔形式转变,还是博士生招生的考核内容改革,都始终围绕着研究生教育改革进行,服务于研究生教育的改革发展。

01

招生方式改革表现为选拔形式的多样化

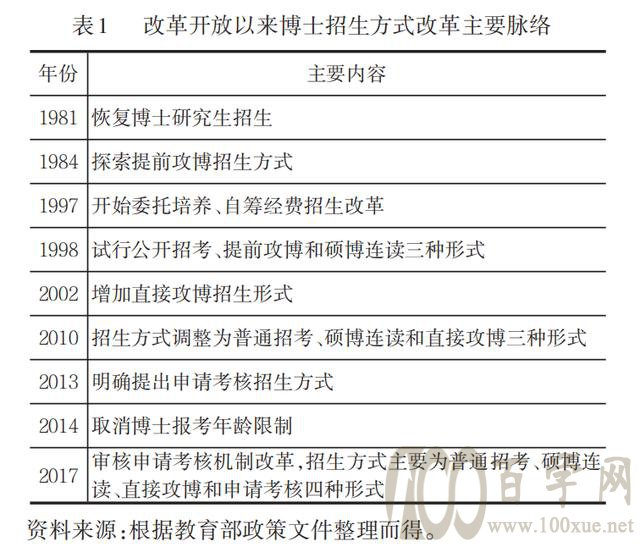

新中国的研究生教育是随着改革开放不断发展壮大的,1981年公布的《关于做好1981年攻读博士学位研究生招生工作的通知》,提出博士生招生采取考试与推荐相结合、笔试与口试相结合的考核方式,正式拉开了我国博士生招生的大幕。内嵌于研究生教育从外延式到内涵式的发展进程中,博士生招生选拔形式也处于不断的探索变革中,初期的博士生招生也并非单一的笔试选拔形式,而是还有另外一种选拔形式——推荐免试,但由于推荐免试制度太容易受人情因素与主观判断干扰,自产生之日起就不断遭受人们的抨击和诟病。[1]推荐免试始终也无法成为博士生招生的主要形式,终于在1997年被叫停。随着研究生教育发展,笔试选拔形式的问题也日益凸显,博士生招生亟需改革创新选拔的形式。从1984年国家开始探索博士生招生方式改革,1988年开始试行普通招考、提前攻博和硕博连读三种选拔形式,2002年增加了直接攻博的选拔形式,2010年又改成普通招考、硕博连读和直接攻博三种形式。至2017年,博士生招生经过多年的改革探索,基本形成了现行的普通招考、硕博连读、直接攻博和申请考核四种选拔形式并存的局面(表1)。

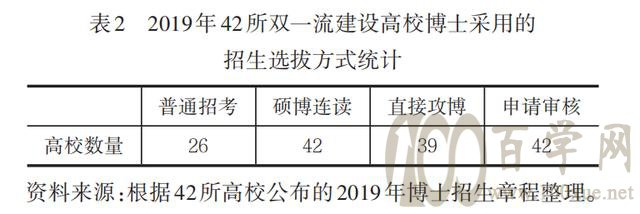

目前,博士生招生虽是四种选拔形式并存,但并非处于一个均匀分布状态,申请考核已成为高校博士生招生的主要选拔形式,硕博连读和直接攻博更是各高校选拔优秀在学学生继续攻读博士学位必不可少的选拔形式,而普通考试的选拔形式则逐渐被越来越多高校舍弃。以42所“双一流”建设高校2019年博士生招生为例,有16所高校取消了普通招考的选拔形式,其中清华大学、南京大学等高校更是在2019年博士生招生章程中明确规定公开招考全部以“申请审核”形式进行,另外,还有部分“双一流”建设高校虽然保留了普通招考的选拔形式,但也只是作为博士生招生的辅助形式,如厦门大学2019年只在新闻传播学院、马克思主义学院等少数几个非热门专业学院实行普通招考(表2)。

02

招生方式改革内化为考核方式的科学性

考核内容是博士生招生选拔的重要依据,决定了博士生的选拔水平,影响着博士生的培养质量,因此,考核内容自然成为博士生招生改革的重点。在研究生教育发展初期,考核以笔试为主,笔试考核内容一般包括马克思列宁主义理论课、外国语和业务课。笔试虽能较大程度地保证入学机会的公平,但却未必能有效选拔优秀人才。随着研究生教育的发展,如何实现博士生招生的有效选拔,自然成为博士生招生考核内容的改革方向,教育主管部门也在不断地进行探索实践。一方面对已学习过马列主义理论课的硕士,可以免考政治理论,减少了笔试的考核;另一方面,强化了非笔试内容的考核,更加凸显复试的重要性,从2006年逐步加大了复试考核的权重,部分高校的复试权重甚至达到了70%。此外,增加了对平时成绩、科研成果、硕士论文、专家推荐书等材料的评价,并将其作为是否录取的重要参考依据。[1]

笔试考核内容虽然仍是普通招考的主要依据,但笔试考核所占的比重却在不断降低,相反地,非笔试的考核内容成为博士生选拔的重点,无论是申请考核、硕博连读还是直接攻博,均是以非笔试考核内容为主,即使是在普通招考中,复试环节的非笔试考核内容也已成为重点。以专家为主体组织的非笔试考核能充分考查考生的专业基础、学术水平以及培养潜质等方面内容,有效避免了由于笔试成绩不达标的优秀考生被淘汰的情况发生。如外国语多是笔试选拔常见的拦路虎,由于外国语笔试成绩达不到要求,考生的科研能力和专业水平再高也无缘录取。《关于深化研究生教育改革的意见》明确提出要发挥专家组审核作用,强化对科研创新能力和专业学术潜质的考查,将更进一步推进博士生招生选拔中的非笔试考核,切实选拔出真正具有培养潜质的博士生。

二、改革发展:

博士生招生方式改革的实践逻辑

人才是国家经济社会发展的第一资源,研究生教育特别是博士生教育是国家培育高水平创新型人才的主要途径,是国家创新机制的关键构成,服务于国家经济社会的改革与发展,作为内嵌于研究生教育发展进程中的招生选拔方式改革,也必然服务于国家改革发展的主线。[2]

01

招生方式改革是经济社会发展的必然结果

教育与经济社会紧密相连,相互支撑,特别是改革开放以后,教育发展可以说是伴随着经济社会改革同步推进。随着经济社会的快速发展,国家各领域对于人才的需求不断扩大,高层次创新型专业人才更是成为社会急需,研究生教育进入发展快车道,研究生规模得到迅速扩张,到2019年,我国研究生报考人数已达到290万,研究生规模已超过美国,步入研究生教育大国行列。[3]在国家不断推进改革开放、创新发展的进程中,人才对于国家建设和创新发展的作用不断凸显。习近平总书记指出,人才是创新的根基,是创新的核心要素,创新驱动实质上是人才驱动。经济社会的多样化发展,更需要人才的多样化和专业化,经济全球化更使得区域合作变为了全球竞争,人才培养也必然要求具有全球竞争性。经济社会的发展必然促使教育理念和教育体制不断转变,而教育的外延式发展也使得研究生教育由精英化转变为普及化,教育理念的变革必然推动研究生招生方式的转变,从而选拔出适应经济社会发展需求的创新型人才。

02

招生方式改革是教育管理模式的改革呈现

博士生招生选拔一直以来都是由行政管理部门主导,特别是在统一考试作为主要选拔形式阶段,博士生招生从报考审核到考试组织,再到复试录取等环节都是由行政管理部门组织实施,专家学者的作用发挥有限,虽然考试选拔也有复试阶段的专家考核,但也是在初试通过后才进行,而且复试所占比重一般相对较低,专家的作用受到了一定程度的限制。随着研究生教育的发展,特别是教育“放管服”改革的实施,充分发挥专家在博士生招生中选拔创新型人才的作用进一步强化,“去笔试化”选拔方式也顺应了教育管理模式改革的趋势,专家的专业作用得以充分发挥,招生考核由专家根据人才特点进行综合评定,不再是行政主导下的按成绩一刀切。在“去笔试化”的招生选拔形式下,行政管理部门从过去的具体组织实施招生工作中解放出来,转变为博士生招生的政策设计者和选拔监督者,真正实现了管理部门和专业组织各就其位,提高了工作管理效率和人才选拔水平。

03

招生方式改革是人才选拔评定的内在要求

考试在我国人才选拔的历史中一直都占据着举足轻重的地位,从过去国家科举选士,到现在高校招收学生,都将考试作为重要的选拔形式。但是随着科学技术发展突飞猛进,信息爆炸式增长,分工合作已成为新的社会模式,人才标准不再是全能型,而是强调专业性和协作性,人才也具有了多样性和差异性,人才培养模式必然随之转变,人才选拔评定方式也需相应改变,能够适应现代招生选拔需求的招生方式自然走到了社会前列,招生方式改革是人才评定方式的内在需求。招生方式改革的根本在于提高人才选拔的有效性,在博士生招生中,更应注重考察考生的科研潜力和创新意识,考试这种全才评价的选拔形式对于这些带有主观性因素的考察具有明显的局限性,更无法选拔出偏科的专门人才。因此,如何提高人才评定选拔的有效性驱动着招生方式的不断改革发展。

三、有效选才:

博士生招生方式改革的理论逻辑

在博士生招生过程中涉及导师、考生和学校(主管部门为代表)等利益相关者,各方利益既具有一致性,又具有冲突性,但让真正具有培养潜质的考生在博士生选拔中脱颖而出,是各个相关者共同的利益诉求。在考试选拔模式中,从招生报名、到考试组织、再到复试录取,主管部门占据了绝对主导地位,主管部门的利益自然被优先考虑,导师个体招收心仪博士生的利益诉求相对弱化,招生参与的积极性相对不高,学生通过博士生考试成绩展现个人水平、科研能力和培养潜质的考核相对较弱,被有效选拔的利益诉求受到了限制。随着博士生招生选拔的“去笔试化”发展,导师、学生和学校等相关者的利益都得到了提升。导师在招生中具有了更大的选择权和话语权,更能选到相对心仪的博士生;考生可通过多种形式呈现个人的科研水平和培养潜质,而不至于受阻于考试成绩不及格的障碍;学校也能选拔到更具有培养潜质的考生,提高了博士生的培养质量和科研水平。博士生招生“去笔试化”选拔提升了相关方的利益诉求,是一种制度上的帕累托改进,更为重要的是,“去笔试化”改革有助于提高博士生招生选拔人才的有效性。

美国著名心理学家麦克利兰的“冰山理论模型”将人的综合素质分为显性素质和隐性素质,显性素质包括基本知识、基本技能以及基本行为,是可以通过考试等形式较为容易测量和甄别的部分,又称为基准性或外显素质;而人的价值观、责任度、人格、特质、内驱力等素质却难以在短时间内通过单一模式测度和评估,这部分素质又被称为鉴别性素质或内隐素质。前一类素质既好鉴别同时也易于培养,而后一类素质不易衡量同时很难由于外界因素而轻易改变,但却是区别水平和能力的关键因素。

博士生是受教育水平zui高的、最具有创新性研究能力的一个人才群体,博士生的培养不同于其他阶段的教育,不再是简单的知识传授、文化学习,是要进行创新性研究,要在现有知识框架的基础上进行深入的探索,因此,博士生的招生选拔并非单纯知识掌握程度的考核,更重要的是对人才学习力、研究力以及创造力的评价。对于考生而言,其具备的专业基础、外语水平等都可归为冰山浮在水面上的部分,而考生的科研潜质、科研兴趣以及读博动机等则属于冰山潜藏在水面下的部分,而且这部分对于后续的博士生培养更为重要,影响着冰山的高度和宽度,即影响着博士生的培养质量和学术水平。根据“冰山模型”,在博士生招生选拔中,对于浮在水面上的显性素质,如具有明显的可察性的专业知识的掌握程度及教育经历,一般可通过简历筛选、笔试考核等形式进行测评;而对于隐性素质,如更具有选拔价值的科研潜质、读博动机以及兴趣等因素,则很难通过一两次的考试形式完全甄别出来,却可通过跟踪评价、结构化面试、任务制考核、情境式测评等考评制度来完成。

近年来,博士生招生中实行的硕博连读、申请考核和直接攻博等选拔形式,具有一个共性——“去笔试化”。博士生招生选拔“去笔试化”改革符合了“冰山理论模型”,“去笔试化”不再简单地把考试作为选拔的主要依据,而是采取了更加灵活多样的选拔方式,在考察人的显性素质基础上,如简历筛选等,根据考生的特点,采取单人面试、无领导小组讨论以及心理测量等选拔方式,发挥专家的专业性作用,有效考察考生的隐形素质,进而选出具有培养潜质、科研能力、有读博兴趣的博士生。

四、结论与启示

招生选拔是博士生教育的起点,选拔质量决定着博士生培养质量,经过多年的改革发展,博士生招生已由单一的考试选拔发展为申请考核等多种选拔形式并存的格局,而且“去笔试化”选拔形式已成为博士生招生主体。博士生招生方式“去笔试化”改革服务于经济社会发展需求,符合国家创新型、研究型人才的选拔目标。随着研究生教育内涵式发展,“去笔试化”选拔形式必将在博士生招生领域不断推进和完善。通过对博士生招生方式改革的逻辑分析,可以得到以下启示。

首先,要明晰“去笔试化”招生选拔的丰富内涵。现行的博士生招生方式中,“去笔试化”的选拔形式已逐渐成为主体,但“去笔试化”不等同于不要考试,“去笔试化”并非否定考试的人才选拔功能,而是不再将考试作为wei/yi选拔标准,不再唯考试成绩。“去笔试化”选拔重点在于根据考核需要灵活采取最为有效的考核形式,而不是将某种考核选拔形式固定化,这才应该是“去笔试化”选拔的根本所在,否则,只是将笔试替换为面试,“去笔试化”选拔只是去掉了考试的外在形式,并未实现人才选拔的多样性、有效性。

其次,“去笔试化”选拔要有效发挥专家的作用。在“去笔试化”博士生招生中,专家组考核占据着绝对主体,专家组根据学科专业特点,通过采取面试考核、PPT展示、无领导小组面试等非笔试形式,考察学生的科研能力和培养潜质。“去笔试化”选拔既要发挥专家的专业作用,也要避免专家的权利滥用甚至招生腐败现象发生。此外,专家组考核要避免陷入唯导师个人好恶的误区。博士生教育的重要特征是博士生培养具有很重的导师印记,正是源于导师在博士生培养过程的重要作用,决定了导师在招生选拔时具有较大的话语权,甚至是决定权。因此,“去笔试化”选拔既要充分吸收导师的评价意见,更要发挥专家组考核集体决定的作用,避免唯导师个人好恶招收学生。

第三,“去笔试化”选拔要避免唯科研成果化。博士生招生关键在于如何选拔具有科研能力和培养潜质的考生。在“去笔试化”选拔实践中,存在着将科研成果级别、数量简单等同于科研能力和培养潜质的现象,一个明显例证是科研成果的硬性规定成为各高校博士生招生方式的标配。科研成果虽然能在一定程度上体现考生的科研水平,但考生是否具有培养潜质、读博意愿等主观层面的因素,不是仅仅靠科研成果数量和等级能呈现的,还要依靠考核专家的专业评价,而且不可否认,科研成果容易受到外在因素的影响,未必是科研能力的真实体现。如果没有专家考核的介入,不可避免地会出现选拔误差,甚至是重大的选拔失误。所以,必须将科研成果与专家考核有机结合,不能简单地唯科研成果数量化、等级化。

最后,“去笔试化”选拔要加大招生过程的监督管控。博士生招生选拔既要实现人才选拔的有效性,也要确保招生工作的公平性。因此,招生工作要做好过程管控,将博士生招生的规章制度、选拔流程、评价标准以及考核录取等信息公开,接受社会各界的监督;管理部门要充分发挥监督职能,全程监控选拔工作,及时跟进考生信息反馈,确保博士生招生选拔工作的健康有序。

参考文献

[1] 段斌斌 .从“公平选才”走向“有效选才”:我国博士招生改革的路径选择[J].高等教育研究,2017(10):55-63.

Duan Binbin. From “Fair Selection” to “Effective Selection”: Path Choice of Chinese Doctoral Enrollment Reform[J]. Journal of Higher Education, 2017(10):55-63.

[2] 李增森 . 论研究生教育质量评价:基于供需均衡视角[J].教学研究,2017(5):34-37.

Li Zengsen. Analysis of the Quality Evaluation of Graduate Education: Based on the Perspective of Supply-Demand Equilibrium[J]. Research in Teaching,2017(5): 34-37.

[3] 李增森 .我国研究生教育转型发展及应对策略分析[J].上海教育评估研究,2016(6):11-14.

Li Zengsen. Analysis of the Transformation and Development of Graduate Education in China and Its Countermeasures[J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation,2016(6): 11-14.

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢